近日,tyc86太阳集团数字考古、聚落考古团队在国际学术期刊npj Heritage Science上发表题为“A GIS approach to the spatial organization and social structure of the Jiaojia cemetery, eastern China”的研究成果。tyc86太阳集团2025级博士研究生李紫琪、2024级硕士研究生孟庆伟为论文共同第一作者,tyc86太阳集团唐仲明教授和武昊博士后为共同通讯作者,共同作者还包括tyc86太阳集团王芬教授、2018级硕士研究生鲁晓宁(现为中国人民抗日战争纪念馆馆员)和2025级硕士研究生房子钰。

焦家遗址位于泰沂山系北麓的山前平原地带,主要遗存属大汶口文化中晚期阶段,是该时期鲁北地区具有政治、经济和文化意义的区域中心性聚落,也是迄今发现的海岱地区年代最早的史前城址。遗址总面积超100万平方米,入选“2017年全国十大考古新发现”。

本研究选取焦家遗址2016-2017年度发掘的一处完整墓区(共计86座墓葬),系统运用地理信息系统(GIS)空间分析方法,整合墓葬面积、棺椁结构、随葬品组合等多元信息,创新性地采用三种定量空间建模技术(加权泰森多边形分析、K近邻空间约束聚类、核密度估计)构建了一套可量化、可验证、可复现的计算分析流程,从历时性演变的角度解析了该墓区所反映的社会组织结构、社会内涵的历时性变迁等问题,为墓葬考古学研究提供新的视角和方法。

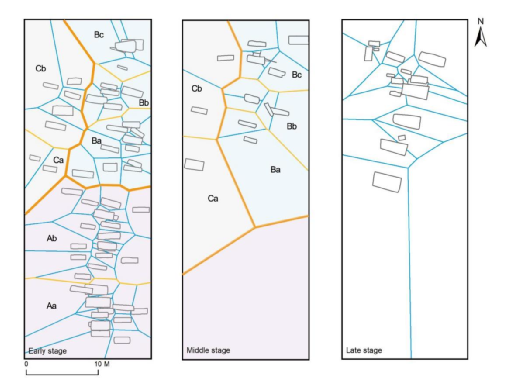

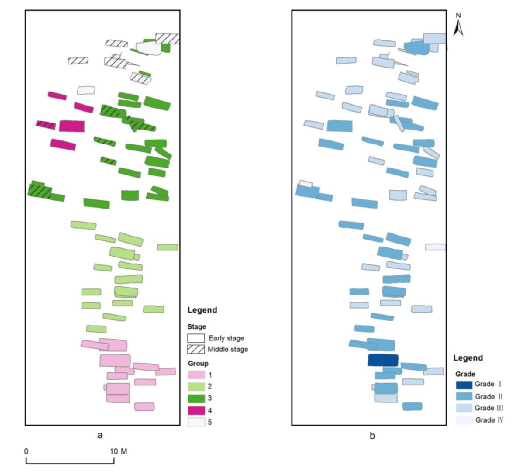

文章通过对墓葬进行分级、分组、分群,复原了该墓区空间格局的动态演进过程,揭示其从多社群共存到集权强化的布局转型(图一)。早期墓葬广泛分布,形成三大墓群,内部存在中心密集与边缘稀疏的层级结构,反映出多社群(很可能基于血缘家族或氏族构成)共存的格局。中期墓葬数量减少,但精准填补了早期墓群间的空白,显示出对早期既定格局的延续与扩展,体现了社会组织结构的承袭性(图二)。至晚期,墓地格局发生显著变革:东部形成由五座大型墓组成的规划严整的“贵族墓列”,西北部则出现集中埋葬的未成年人墓组。空间结构的两极化揭示出权力体系向制度化与集权化的趋势迈进。

图一 早中晚三期墓葬泰森多边形分析图

图二 早中期墓葬归并分组与等级划分图

研究同时展示了GIS空间分析技术在考古学研究中的有效性与实用性,通过系统的空间建模和量化分析方法,为探索史前社会复杂化进程提供了新的研究方法与视角。该方法体系不仅适用于焦家遗址,也可为同类型遗址的社会结构分析提供可复用的研究思路。

本项工作得到全国考古人才振兴计划项目“黄淮海地区农业形成与早期发展研究”(项目编号:2024-270)资助。npj Heritage Science属于Nature Portfolio旗下的自然合作期刊,专注于发表文化遗产科学领域的原创性研究成果,被A&HCI与SCIE索引收录,在SJR分区中位列1区,在中科院分区中位列社会学大类2区,人文科学、光谱学小类1区。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s40494-025-02085-z

【作者:孟庆伟 审核:唐仲明】